blog»活用法&レシピ»感情に訴える!母の日を盛り上げるプロモーション戦術

感情に訴える!母の日を盛り上げるプロモーション戦術

2025年04月14日

この記事は約7分で読めます。

こんにちは!毎年5月の第2日曜日は、母の日ですね。今回は、サイト運営者としてこの絶好のタイミングをどう活かし、ユーザーの関心を集めてトラフィックや売上につなげていくかを一緒に考えてみましょう。

母の日は、感謝や愛情といった感情が深く関わるイベントです。アパレル、デジタル機器、生活雑貨、美容・スキンケアなど、さまざまなカテゴリで文化的な意味合いと消費の可能性が広がっています。まさに、ブランドの存在感を高め、売上を伸ばす絶好のチャンスです。

この記事では、この貴重な機会を最大限に活かし、ユーザーの注目を集めながらトラフィックと売上の両方を高めるための具体的なアイデアをご紹介します。

3つのフェーズで考える「母の日」マーケティング

1. 準備期間(2〜4週間前):ユーザーの関心を引き出す

母の日のようなイベントに向けた準備は、2〜4週間前から始めるのがおすすめです。この時期の目的は、ユーザーの関心を引き出し、期待感を高めることで、後のマーケティング施策に向けた土台を作ることにあります。

◆ マーケティングのテーマを明確にする

まずは、自社の製品カテゴリにかかわらず、マーケティングの軸となるテーマをはっきりさせましょう。

たとえば「感謝の気持ちに寄り添う」「サプライズの楽しさを届ける」「世界にひとつだけの贈り物を提案する」など、感情やストーリー性に訴える視点が効果的です。

例:

「お母さんに感謝の気持ちを伝える温かなイベント」や

「“特別な日には、特別なギフトを”というコンセプトで贈り物を提案する」など、ユーザーの心を動かすテーマで、興味や期待感を高めていきましょう。

◆ コンテンツで徐々に気持ちを高めていく

準備期間中のコンテンツマーケティングは、ユーザーの関心を高めるための重要な手段です。ブログ記事、ショート動画、SNSでの投稿や交流などを通じて、少しずつ“母の日ムード”を演出していきましょう。

例:

・「母の物語」シリーズとして、母親との思い出や感謝のエピソードを紹介。ユーザーにも共感や感動の体験を共有してもらうことで、感情に訴えるつながりを生み出せます。

・「母の日ギフトガイド」を作成し、仕事で活躍する女性、家庭的な母、健康志向の母など、さまざまなお母さん像に合わせたおすすめ商品を紹介。「あなたとあなたのお母さんのことを理解しています」と感じてもらえる構成がポイントです。

これらのコンテンツは、製品を直接的に売り込むのではなく、心に響くストーリーや実用的な提案を通じて、自然とユーザーをブランドの世界へと引き込みます。結果として、信頼と関心を築くことができます。

コンテンツマーケティングは、事前準備期の重要な手段です。ブログ記事、短編動画、ソーシャルメディアのインタラクションを通じて、祝日の雰囲気を徐々に高めることができます。

◆ SEO対策も忘れずに

母の日のプロモーションに向けては、SEOの準備も欠かせません。 「母の日ギフトのおすすめ」「母へのサプライズギフト」「実用的な母の日ギフト」など、検索ニーズの高いキーワードを中心に、特設ページや記事のコンテンツを最適化していきましょう。

たとえ取り扱っている商品が一般的な“母の日ギフト”とは異なる場合でも、創造的な切り口で「母の日との関連性」を打ち出すことで、ユーザーの検索ニーズに応えることができます。

例:

あるスマートホームブランドは「テクノロジーで母の負担を軽くする」というテーマを掲げ、自社製品を“母の日に贈る新しいギフト”として提案し、注目を集めることに成功しました。

たとえ製品が伝統的なギフト商品でなくても、創造的なコンテンツを通じて祝日のニーズと関連付けることができます。

KOL(インフルエンサー)との協力戦略

事前準備の期間には、関連するKOLと協力し、その影響力を通じてブランドの声を広げることも検討できます。

ターゲットユーザー層に合ったオピニオンリーダー(KOL/インフルエンサー)を選び、自然な形で製品が母の日の理想的なギフトであることを共有してもらいます。

このような口コミ形式のプロモーションは、説得力があり、ユーザーの信頼度と購入意欲を効果的に高めることができます。

2. 本格始動期(1〜2週間前):購買意欲UP

「母の日」が近づくと、実施期に入ります。この段階の目標は、ユーザーに正確にアプローチし、迅速に購買意欲を高め、販売のピークに備えることです。

◆ メールマーケティングを活用する

母の日が近づいてきたら、いよいよ実施期に突入です。

この段階では、ユーザーに的確にアプローチし、購買意欲をスピーディーに高めていくことが重要です。販売のピークをしっかりと捉えるための準備を整えましょう。

◆ メールマーケティングを最大限に活用する

実施期において、メールマーケティング(EDM)は特に効果的な施策のひとつです。よく設計されたメールシーケンスによって、ユーザーの関心を引き出し、検討フェーズへと導き、最終的な購入につなげる流れを作ることができます。

例:

1通目:「もうすぐ母の日。感謝の気持ちを伝える準備はできていますか?」といった温かいリマインド

2通目:「〇〇さんのお母さんにぴったりのギフトをご紹介」など、パーソナライズされた提案

3通目:「母の日間近!48時間限定の特典付き」といった緊急感のあるアクション促進

このように段階的にコミュニケーションを重ねることで、ユーザーの心を動かし、購買行動へとつなげていきましょう。

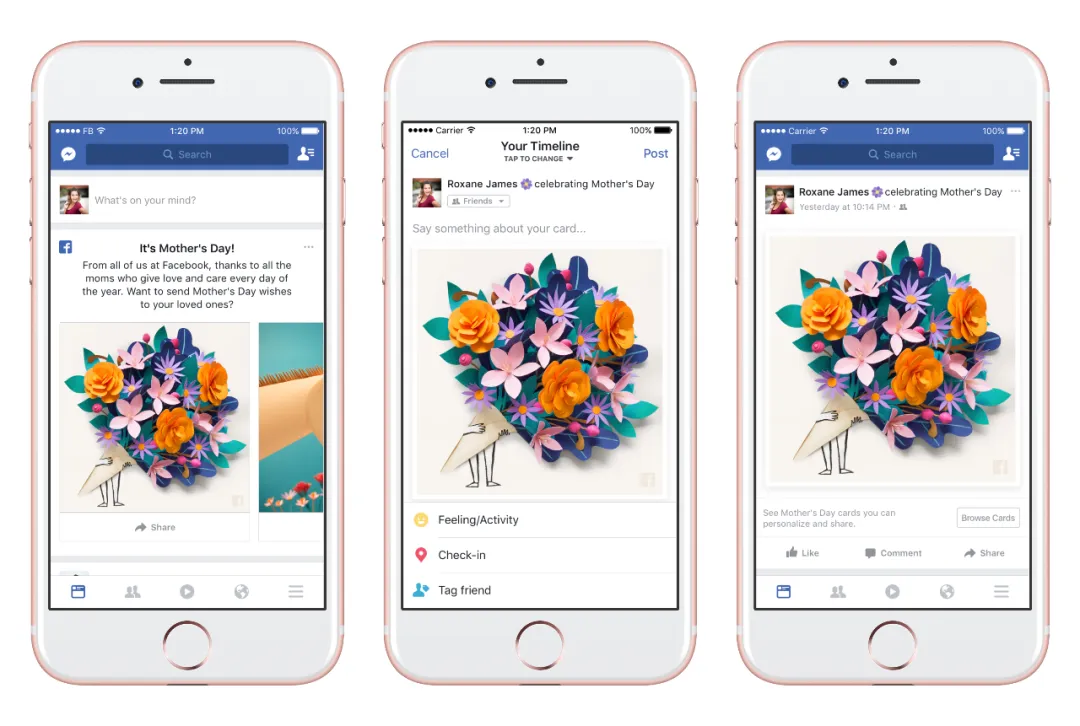

◆ SNS広告でピンポイントに訴求する

実施期には、SNS広告への投資も非常に重要な施策のひとつです。各プラットフォームの高度なターゲティング機能を活用し、ギフト選びに悩むユーザーに向けて「その悩みをどう解決できるか」をしっかり伝えていきましょう。

例:

25〜45歳の既婚女性を対象に、「義母への心のこもったギフト」をテーマにした広告を配信

30〜50歳の男性をターゲットに、「彼女に“大切にされている”と感じてもらえるギフト」を提案する広告を展開

ユーザーの属性やシチュエーションに合わせたメッセージを届けることで、共感を呼び、購買につながりやすくなります。

◆ サイト導線の見直しでユーザー体験を最適化

実施期には、ウェブサイトのユーザー体験(UX)を見直し、スムーズな購買につなげるための改善が欠かせません。

改善ポイント①:購買プロセスの簡素化

ユーザーがストレスなく注文を完了できるように、購入までのステップをシンプルにしましょう。

たとえば、トップページに「母の日特集」セクションを設け、予算や贈る相手(義母・母親・パートナーなど)に応じてカテゴリを分けることで、ユーザーが求める商品にすぐたどり着けるようにします。

改善ポイント②:サイト訪問者の参加度を高める仕掛け

ユーザーの関心を引き、購入意欲を高めるには、インタラクティブな仕掛けも有効です。

例として、簡単なアンケート(「お母さんの肌タイプは?」「彼女が一番気にしているスキンケアの悩みは?」など)を設けることで、最適なギフトセットをレコメンドし、ニーズを自然に引き出すことができます。

こうした細かな導線設計が、売上アップにも直結します。

3. 集中実施期(1週間前〜当日):効率的な売上転換へ

◆ 母の日直前〜当日は“活動期”。マーケティングのピークを逃さない

母の日の1週間前から当日までが、いわゆる「活動期」。マーケティング施策がもっとも効果を発揮するタイミングです。

この時期の核心的な目標は、これまでに蓄積してきたユーザーの関心を、確実に購入へとつなげること。流入したユーザーを、効率的にコンバージョンへと導くことが求められます。

◆ 限定プロモーションで“今買う理由”をつくる

活動期において特に効果的なのが、期間や数量を限定したプロモーションです。

カウントダウン割引や数量限定販売、購入金額に応じたプレゼントなどの仕掛けで、ユーザーに“今買わなきゃ”という緊張感と希少性を与えましょう。

例:

「母の日まであと48時間!全商品15%オフ」

「限定100セットの母の日ギフトボックス。売り切れ次第終了」

このような施策で、迷っていたユーザーの背中を押し、購入の決断を加速させることができます。

◆ SNSでリアルタイム更新

臨場感あるSNS投稿で注目を集めましょう。

ソーシャルメディアで活動の進捗をリアルタイムで更新し、「今日すでに500人の母親が私たちのギフトを受け取りました」、「最も人気のあるギフトボックスは残り20セットです」などの情報を提供し、ユーザーの参加感と緊迫感を高めます。

また、ユーザーにギフトを贈ったり受け取ったりした瞬間をシェアする時 、ハッシュタグキャンペーン(例:#ありがとうを贈ろう)で拡散力を高めるのも効果的です。

◆ カゴ落ち対策を強化し、取りこぼしを防ぐ

ECサイトにおけるショッピングカートの放棄率は、平均で70%以上にも上ると言われています。つまり、多くの潜在的な購入機会が途中で失われているのが現状です。

この“取りこぼし”を防ぐためには、カゴ落ち対策が不可欠です。

たとえば:

自動で配信されるショッピングカートリマインダーメールを設定し、「コードMOM15でさらに15%オフ」などの限定クーポンを添えて再訪を促す

「あなたのギフトはまだショッピングカートにあります。母の日までに確実にお届けするには、今すぐご注文を!」といったポップアップメッセージを表示する

こうした施策により、購入を迷っているユーザーの背中を押し、放棄されかけたカートからの注文回収につなげることができます。

終わりに

今回は「母の日」に向けたマーケティング施策の進め方についてご紹介しました。

複数のプロモーション施策を効果的に組み合わせることで、一時的な売上アップだけでなく、ブランドとユーザーとの間に深いコミュニケーションを築くチャンスにもなります。

また、感情に訴えるコンテンツを通じて、購入者の心に残るのは「何%オフだったか」ではなく、「大切な人への想いを形にする手助けをしてくれたブランド」という印象です。

このような体験が、長期的なファンづくりやブランドロイヤルティの向上へとつながります。

今こそ、自社ブランドをより輝かせるためのマーケティング計画を立て、この特別なタイミングを最大限に活かしましょう!